Extra 900 n. Chr. oder 941 n. Chr.:

Bereich für Ersterwähnung von Cochstedt

Wechsel zur Ersterwähnung von Cochstedt : Wechsel zur Ersterwähnung von Cochstedt

Visit : Ersterwähnung von Cochstedt : Die Ersterwähnung pdf

Wechsel zur Ersterwähnung von Cochstedt : Wechsel zur Ersterwähnung von Cochstedt

Visit : Ersterwähnung von Cochstedt : Die Ersterwähnung pdf

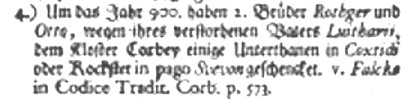

Fake news von Falcke 1738

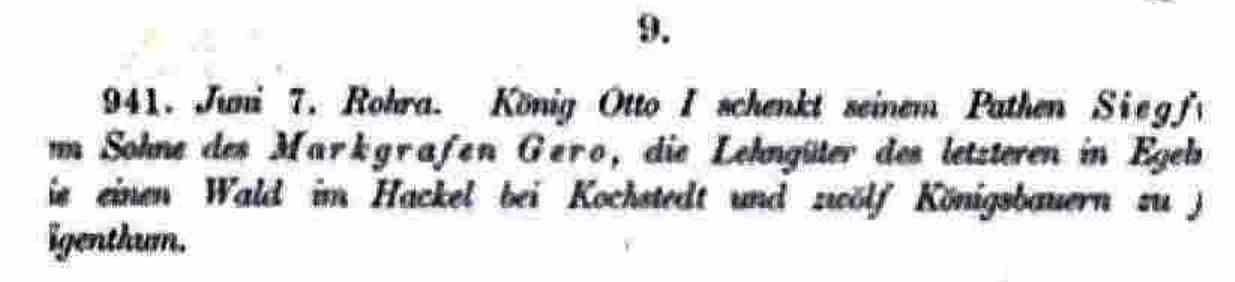

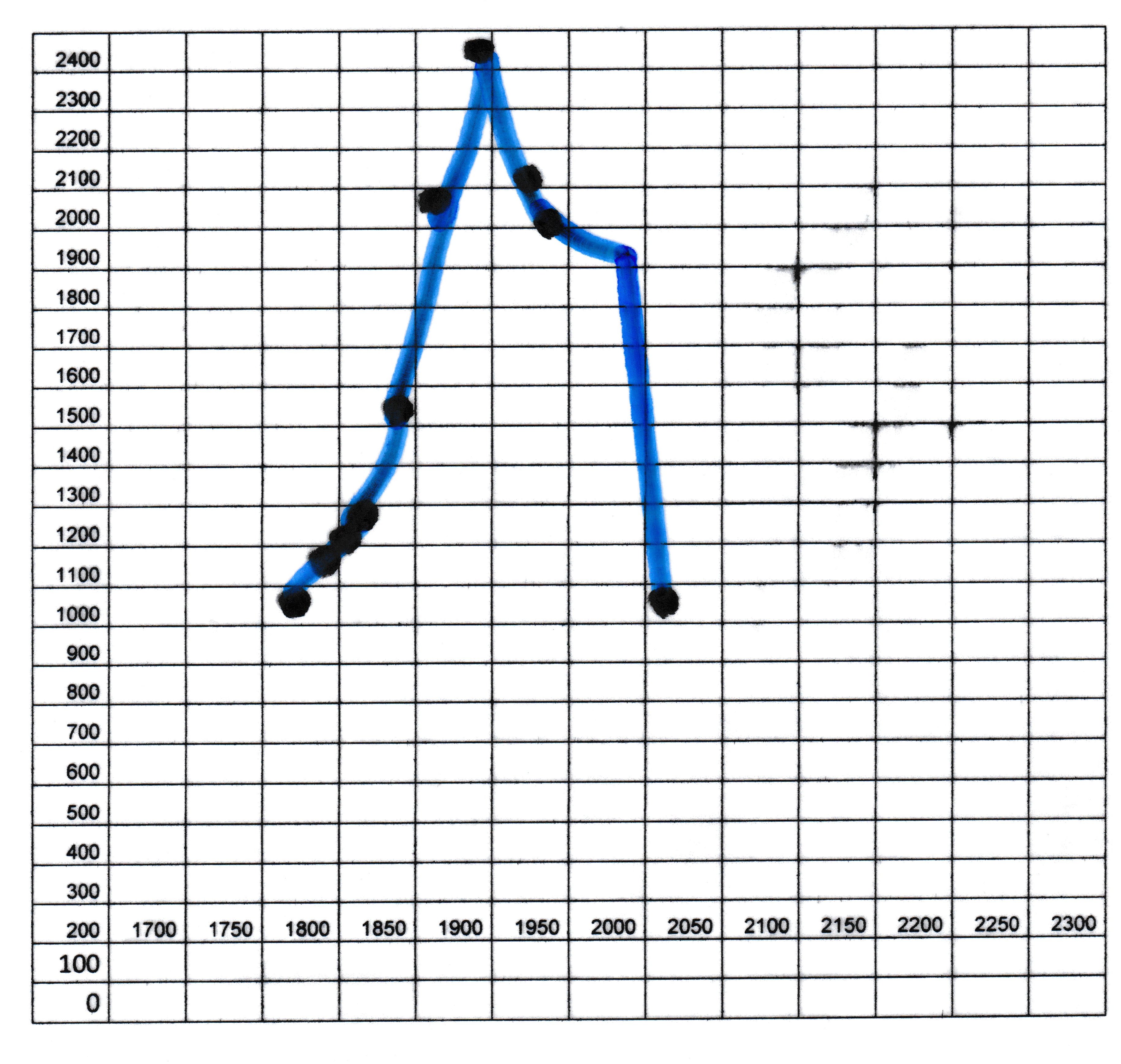

Der Hinweistext im CDA zur Urkunde von Otto I. vom 7. Juni 941 zur Ersterwähnung von Cochstedt und weiteren Orten und dem Hakel

Als Kurzbezeichnung CDA steht das für den von Otto von Heinemann gefertigte Codex, genannt

CDA, Diplomaticus Anhaltinus in 6 Bänden. Auf Befehl von seiner Hoheit, des Herzogs Leopold Friederich von Anhalt, wurde es von 1767 bis 1788 geschaffen.

Für die Historiker ist der Erhalt dieser Bände ein Glücksfall, haben doch die nachfolgenden Kriege viel Schaden nicht nur an den Urkunden angerichtet.

Für Cochstedt sind die Feuerbrünste 1636 und 1646 für den Verlust der Kirchen- sowie Ratsbücher schmerzlich.

Unter Cokstedi, dann Kochstedt, also seit 1916 Cochstedt, steht als erste Urkunde die Schenkungsurkunde von Otto I.

(912-973) für sein Patenkind Siegfried, Sohn von Gero (etwa 900-965) Markgraf, vom 7 Juni

941 ausgestellt im thüringischen Kloster Rohr. Einen damals beliebten Sommersitz der Ottonen.

Sie wird aufgeführt in der CDA Bd.1, in den Zeitraum 936 - 1212, Seite 8 als Nr. 9.

Diese wichtige Urkunde umfasst die Ersterwähnung vom Hakel und neben Cochstedt weitere Ortschaften in der Börde. Frose ist nicht dabei.

Der Zeitraum ab 936 der erstellten Bände deutet schon eindeutig an, es geht erst ab 936

n. Chr. los. Unter den neuen König und späteren Kaiser Otto I. wird planmäßig das Machtzentrum auf Otto realisiert. Neubestzungen erfolgen durch Otto

nicht nur nach Erbfolge, sondern auch nach gezeigtem Können. So ist auch die Neubesetzung 936 seines Heerführers und ab 953 gelegentlicher Vertreter bei seiner Abwesenheit in Deutschland

zu erkennen. Eine bestimmte Verbundenheit eventuell aus der Jugendzeit ist bei Gero und Hermann anzunehmen.

Kaiser Otto I. und -dux-Hermann Billung. Ausschnitt aus der Weltchronik Gotha. \public domaine\

Dieser Beginn ist eng mit dem Nachfolger des Königs Heinrich I., genannt der Vogler, 876-936, verbunden.

Dessen Vater ( beachte, nicht Sohn ), Otto I. war aus der Dynastie der Liudolfinger und mit Oda Billung verheiratet. Sie war dann mal die Oma vom Kaiser Otto I., 912-973.

Dieser schon 936 von Otto I. als neuer Heerführer ernannte Hermann Billing ist auch 973 verstorben.

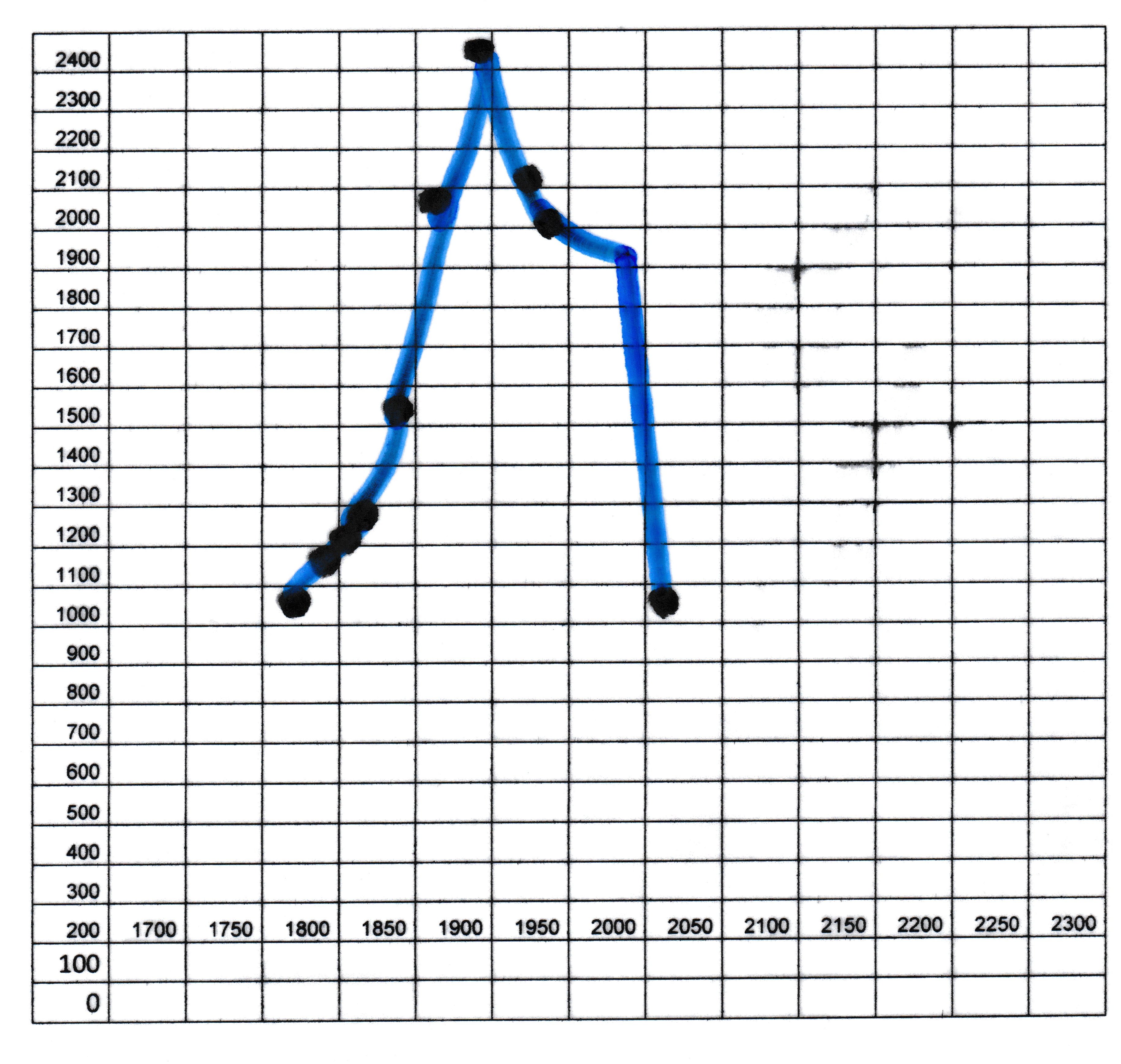

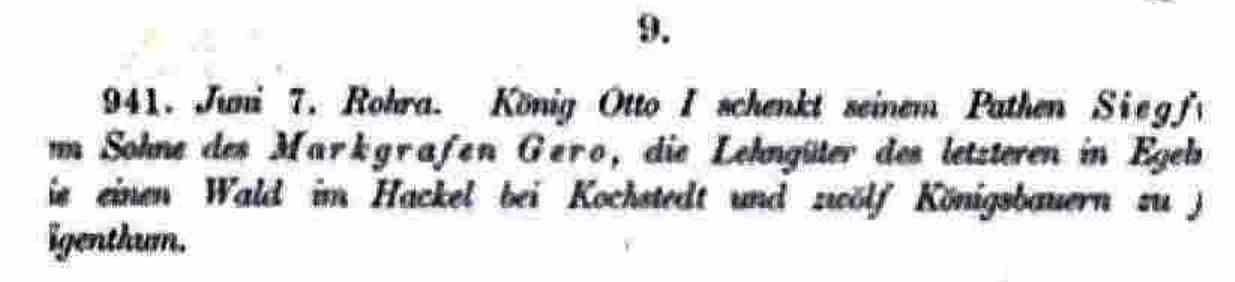

Die Bevölkerungsentwicklung von der Stadt Cochstedt

Nach den Angaben in der Cochstedter Chronik. (von E. Barth)

Wechsel zur Bevölkerungsentwicklung von Cochstedt zip: Bevökerungsentwicklung download

Visit Bevölkerungsentwicklung pdf : Einwohnerentwicklung von Cochstedt

Wechsel zur Bevölkerungsentwicklung von Cochstedt zip: Bevökerungsentwicklung download

Visit Bevölkerungsentwicklung pdf : Einwohnerentwicklung von Cochstedt

Verlaufskurve der Bevölkerungsentwicklung von Cochstedt, nach Angaben der Chroniken der Kirche St. Stephani und der Stadt Cochstedt.

Extra 1225 n. Chr. :

Erfolgreiche Neubauten der Kirchen in Cochstedt und gleichzeitig in Wegeleben.

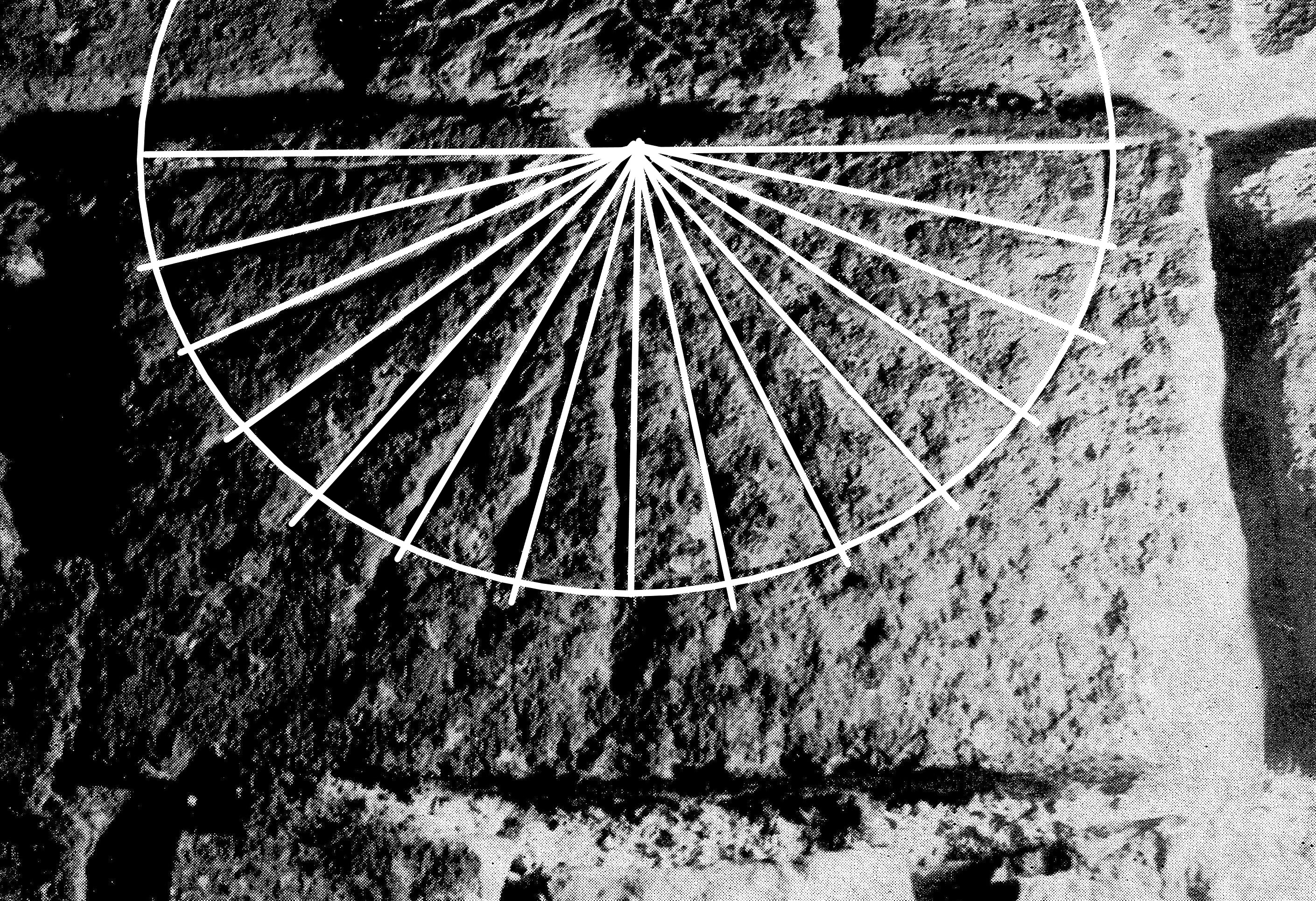

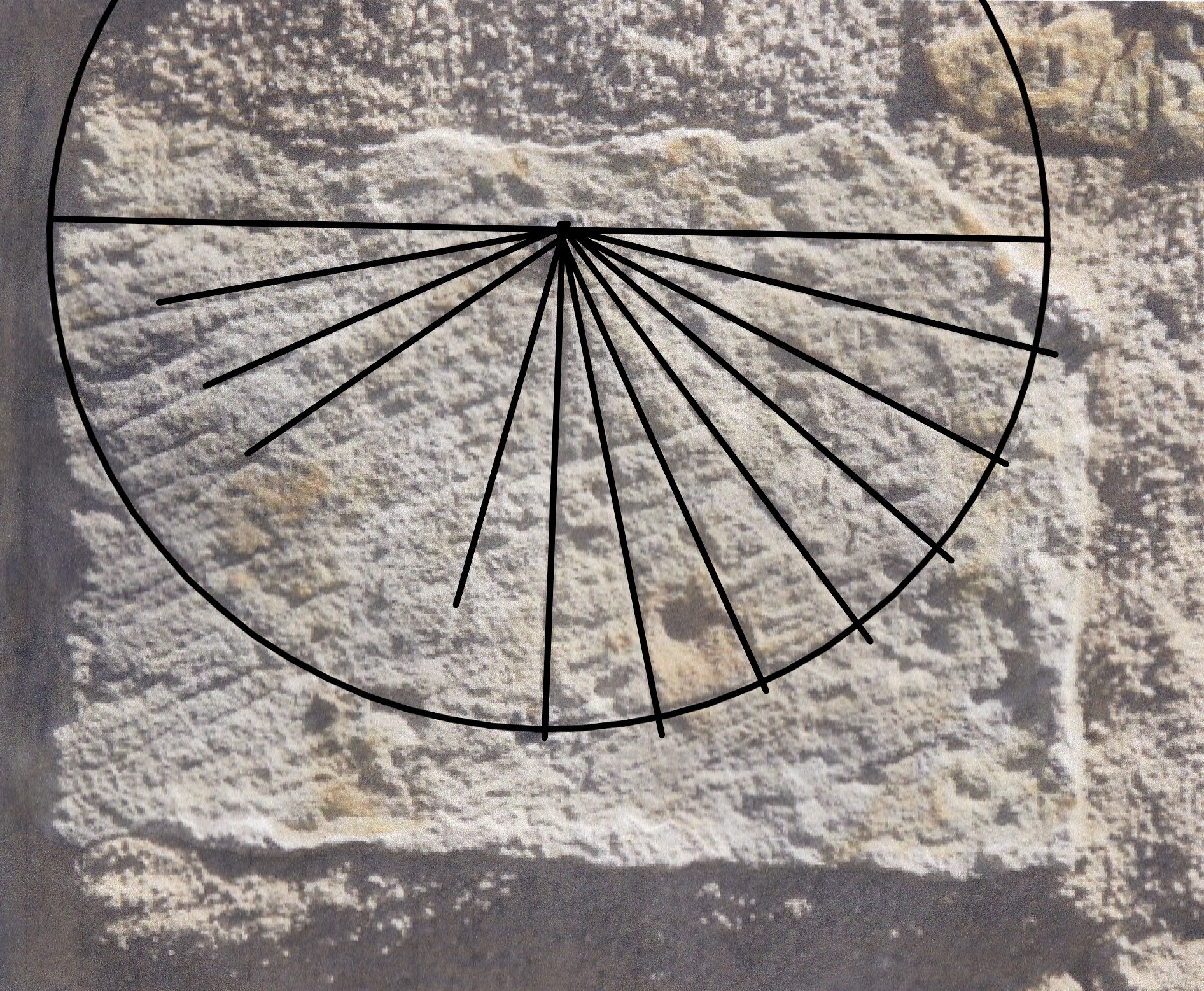

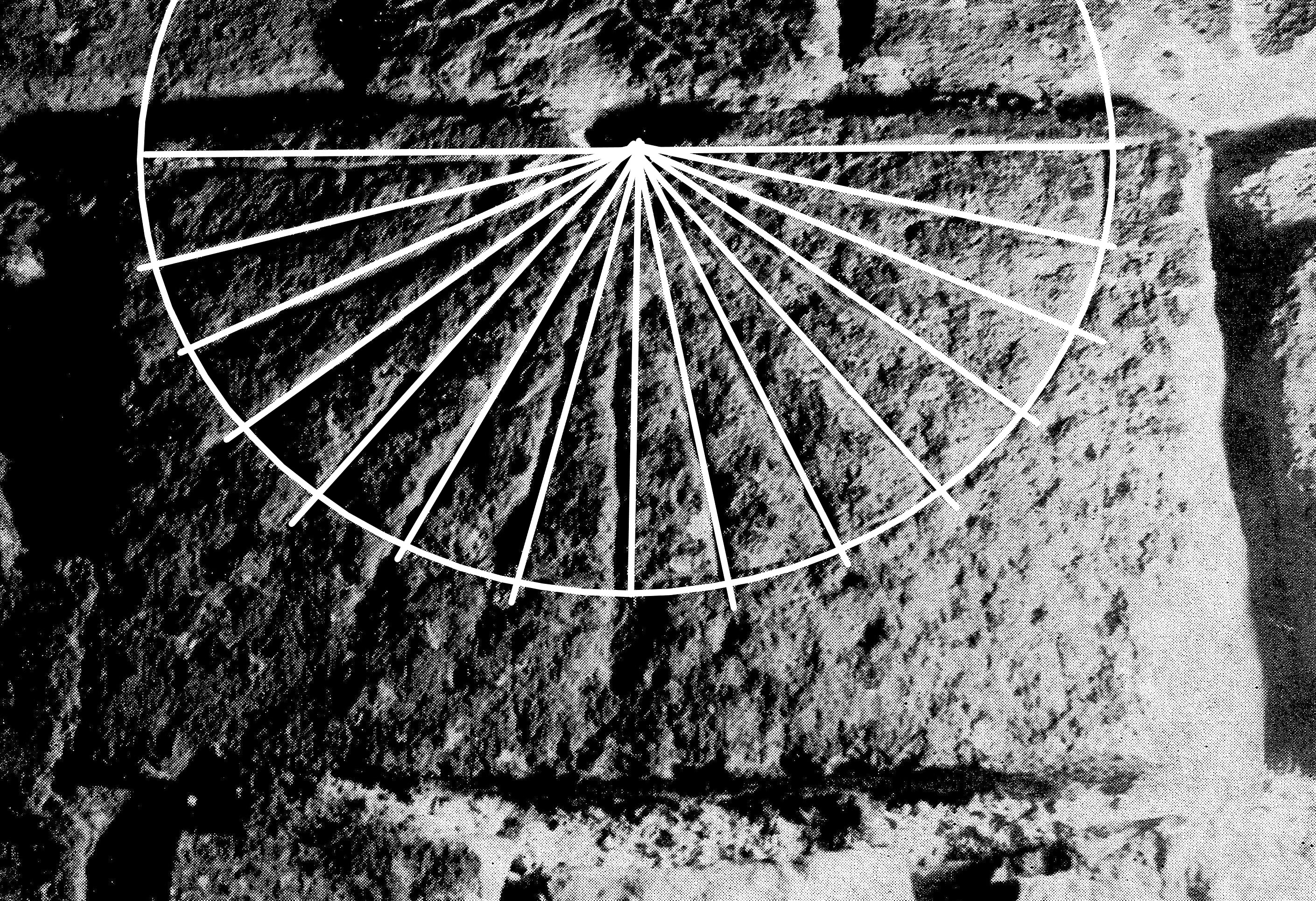

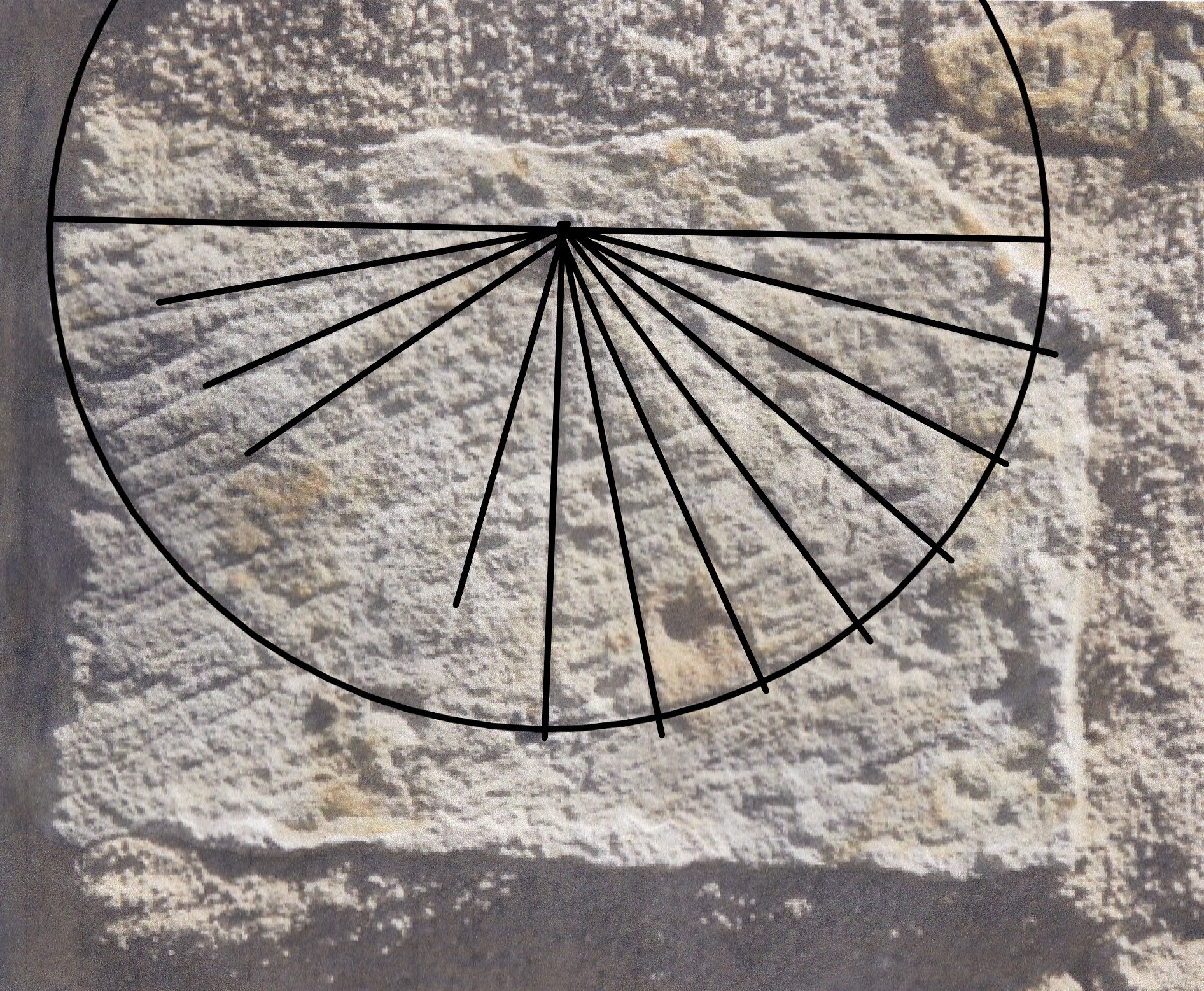

Sandstein-Sonnenuhr und keine richtige Stundenanzeige, die DGC 6660 im Sonnenuhrenkatalog ist 14-teilig für den halben Tag..

Die rätselhafte 14teilige Sandsteinuhr an der Südseite der Kirche St. Stephani.

Die rätselhafte 14ner Teilung für den lichten Tag von 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Unsere heutige Zeiteinteilung des Tages hat seine geschichtlichen Ursache in der schon damals genauen Beobachtungen der Babylonier im Orient. Der Tierkreis mit seiner 12-Teilung hat mit der Anzahl 12 seine Fortsetzung gefunden.

Bis heute ist das so. Die Anerkennung von 12 lichten Tagesstunden bei einer Tageseinteilung von 24 Stunden entsprcht 12 mal 15, was 180 Grad entspricht. Die Drehung der Erde an einem Tag von 360 Grad geteilt in Tages- und Nachtstunden.

Da es nicht genau so zu sehen ist, können es nur ehemalige Astronomen bestimmt haben. Die bisherige Erkenntnis darüber weist auf den französischen König Karl V. , 1338-1380, hin, welcher für sein Schloss eine mechanische Uhr erbauen ließ.

Diese bekannte früheste mechanische Uhr in der perfekten Ausführung wurde Richtungsweisend im HRR, das Heilige Römische Reich, etwa 1370 ist sie mit bis heute gültigen Festlegungen ausgestattet.

Der Bauauftrag von 1364 an den Herrn de Vicks aus Würtemberg wurde vom Neffen der Kaisers Karl VI, 1316-1378, erteilt.

Die Ausführung der Kerben des bekannten Ziffernblattes einer Sonnenuhr, mit der horizontalen Kerbe von 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr, diese nennt man Aquinoktien, hat sich nach diesen Festlegungen ergeben.

Die 15 Grad für eine Stunde der Erddrehung, ergibt sich nicht bei einer 14er Teilung.

Der alter Mathelehrer, Dr. Ede Müller, hat 1987 entsprechende Berechnungen durchgeführt.

Diese rätselhafte 14er Teilung gibt es der Ähnlichkeit in der Ausführung nach nur bei drei bekannten Sonnenuhren in Deutschland.

Die rätselhafte 14teilige Teilung auch an der Sonnenunhr an der Notburgakirche in Haßmersheim am Neckar.

Die rätselhafte 14teilige Teilung auch an der Sonnenunhr an der Kirche in Großenwieden an der Weser.

Die rätselhaften Sonnenuhren an drei alten Kirchtürmen in Deutschland.

Diese drei 14teiligen Sonnenuhren befinden sich verteilt in Deutschland, davon liegen zwei an jeweils einem größeren Fluß. Cochstedt dagegen ist in einem kleinen engen Tal ehemals tief in einen Wald, den Hakel, gelegen.

Wechsel zur Sandsteinsonnenuhr in Cochstedt : Wechsel zur Sonnenuhr an der St. Stephani

Sonnenuhr in Cochstedt zip : Rätsel - downloads

Visit : Das Rätsel der DGC 6660 pdf : Sonnenuhr in Cochstedt

Wechsel zur Sandsteinsonnenuhr in Cochstedt : Wechsel zur Sonnenuhr an der St. Stephani

Sonnenuhr in Cochstedt zip : Rätsel - downloads

Visit : Das Rätsel der DGC 6660 pdf : Sonnenuhr in Cochstedt

Extra Cochstedt in Ascharien

Besonderheiten in und für Cochstedt.

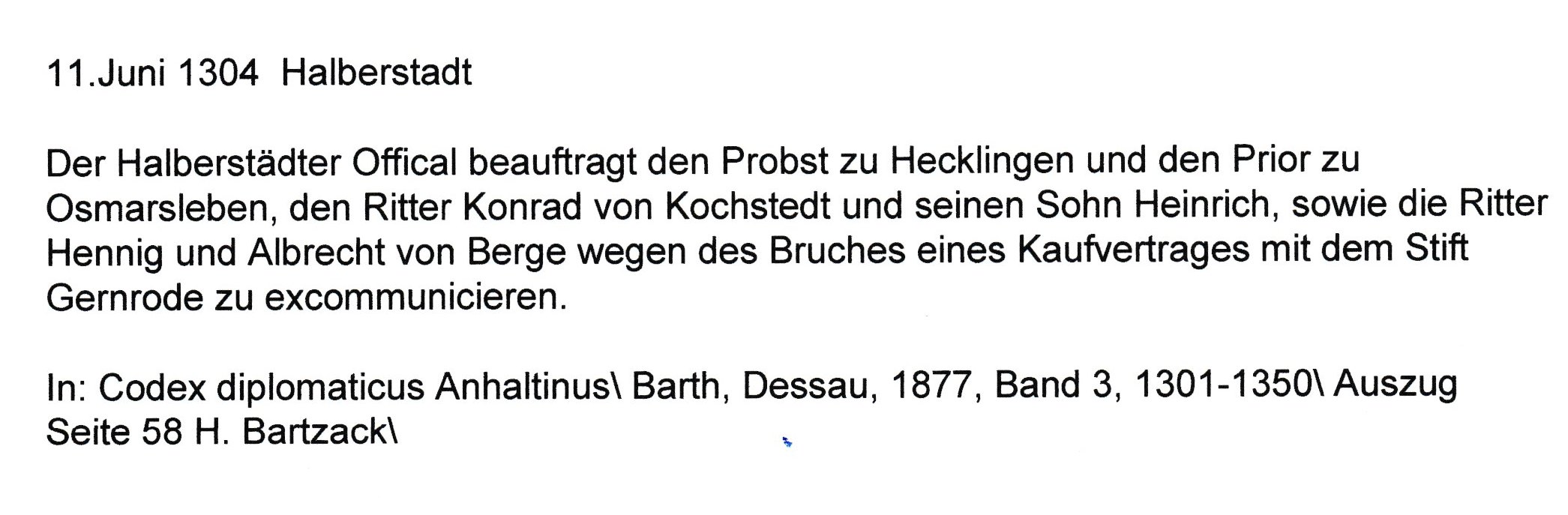

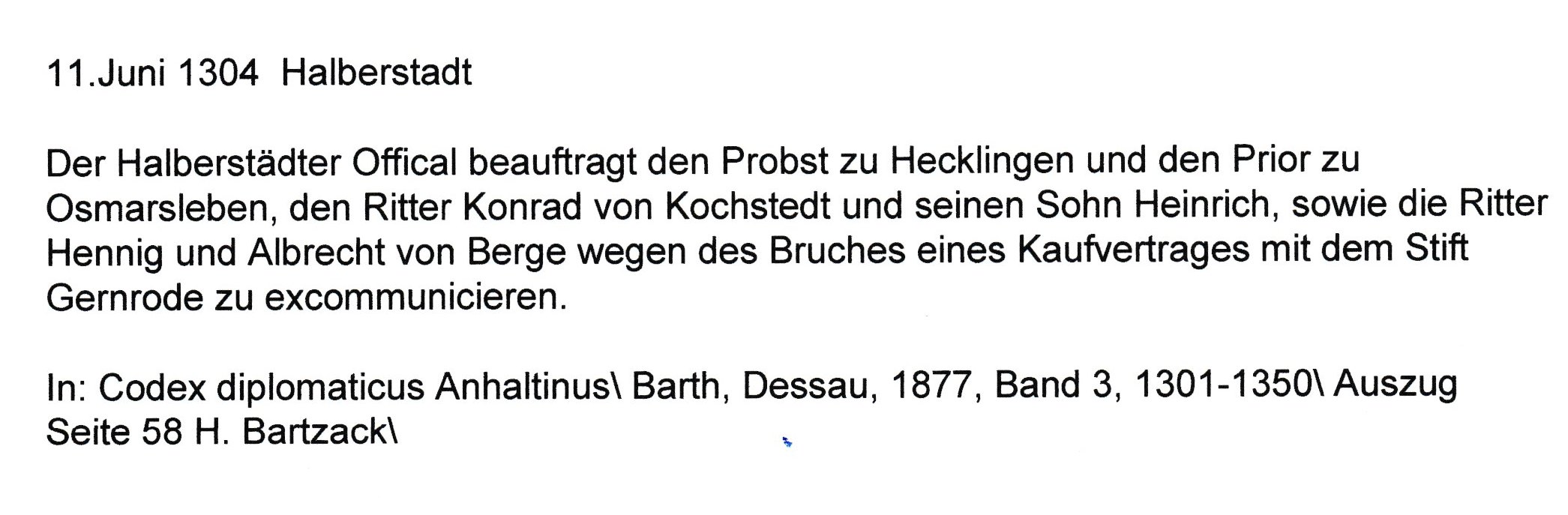

1303 Neubesetzung des Bischofs im Bistum Halberstadt.

Der Bischof Albrecht I. von Halberstadt wurde 1303 gewälht und 1304 eingesetzt.

Er sollte sich als neuer Bischof gegenüber den örtlichen Adel durchsetzen.

Excommunikation für Konrad, einen Cochstedter Ritter. \ CDA Band 3, Seite 58

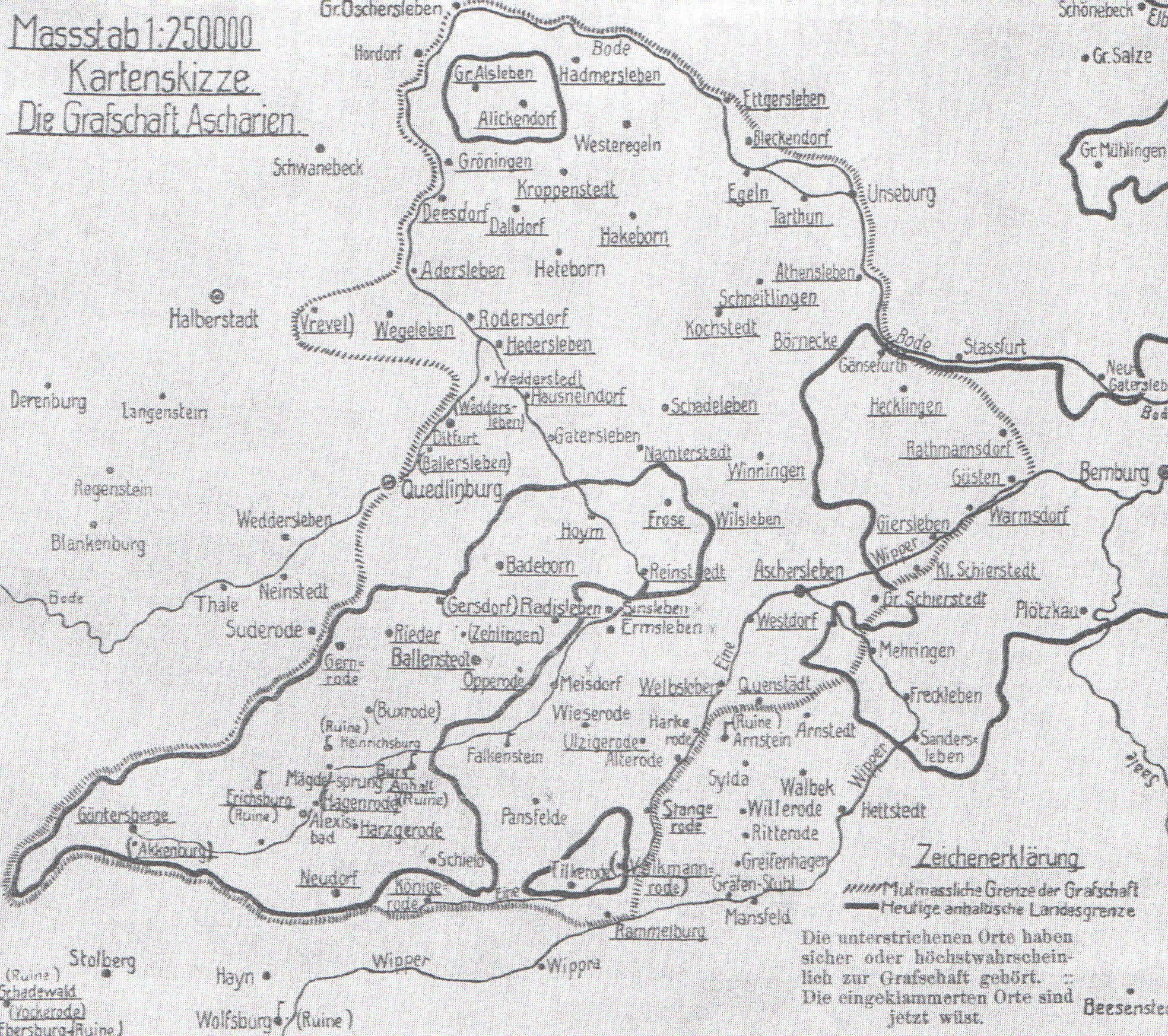

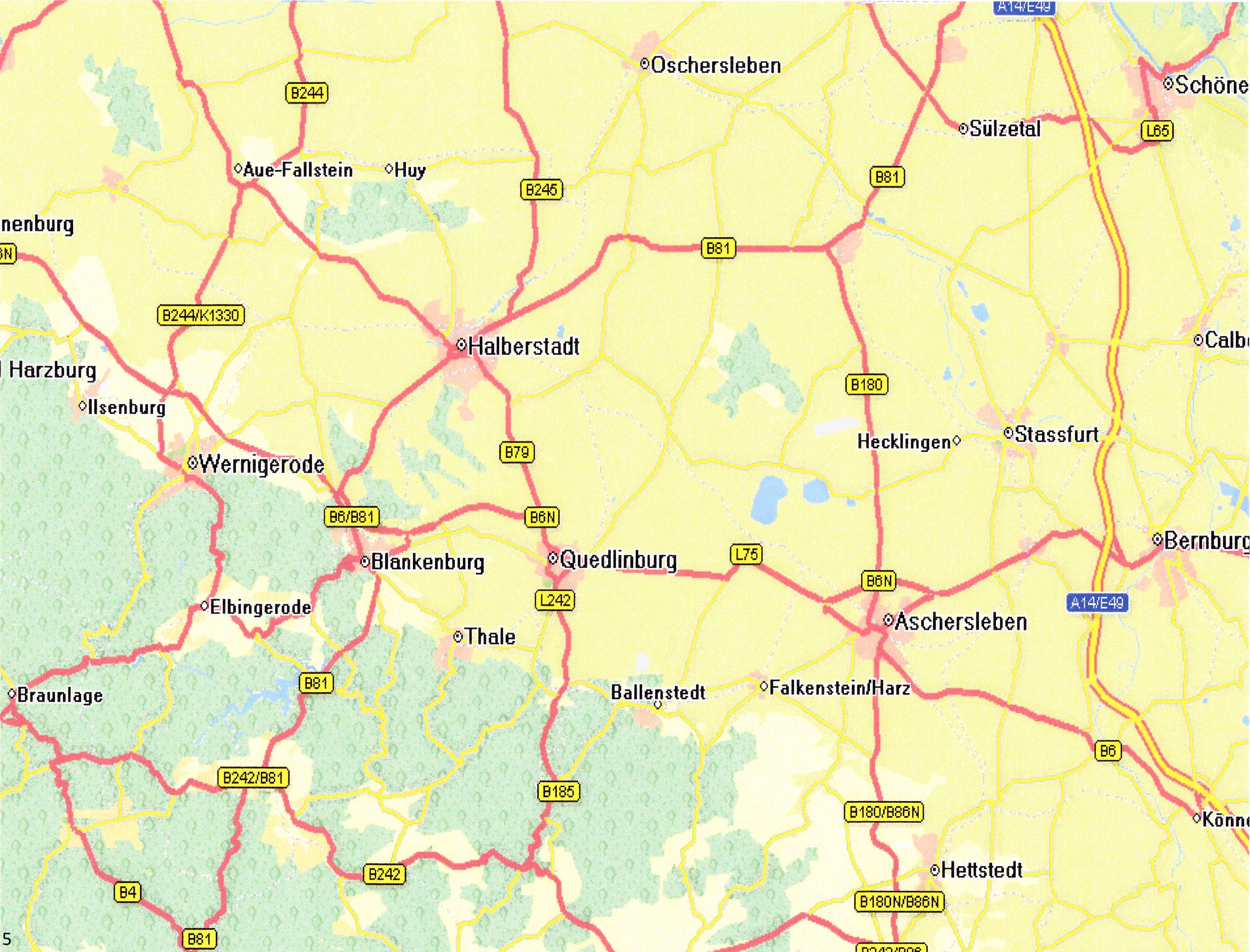

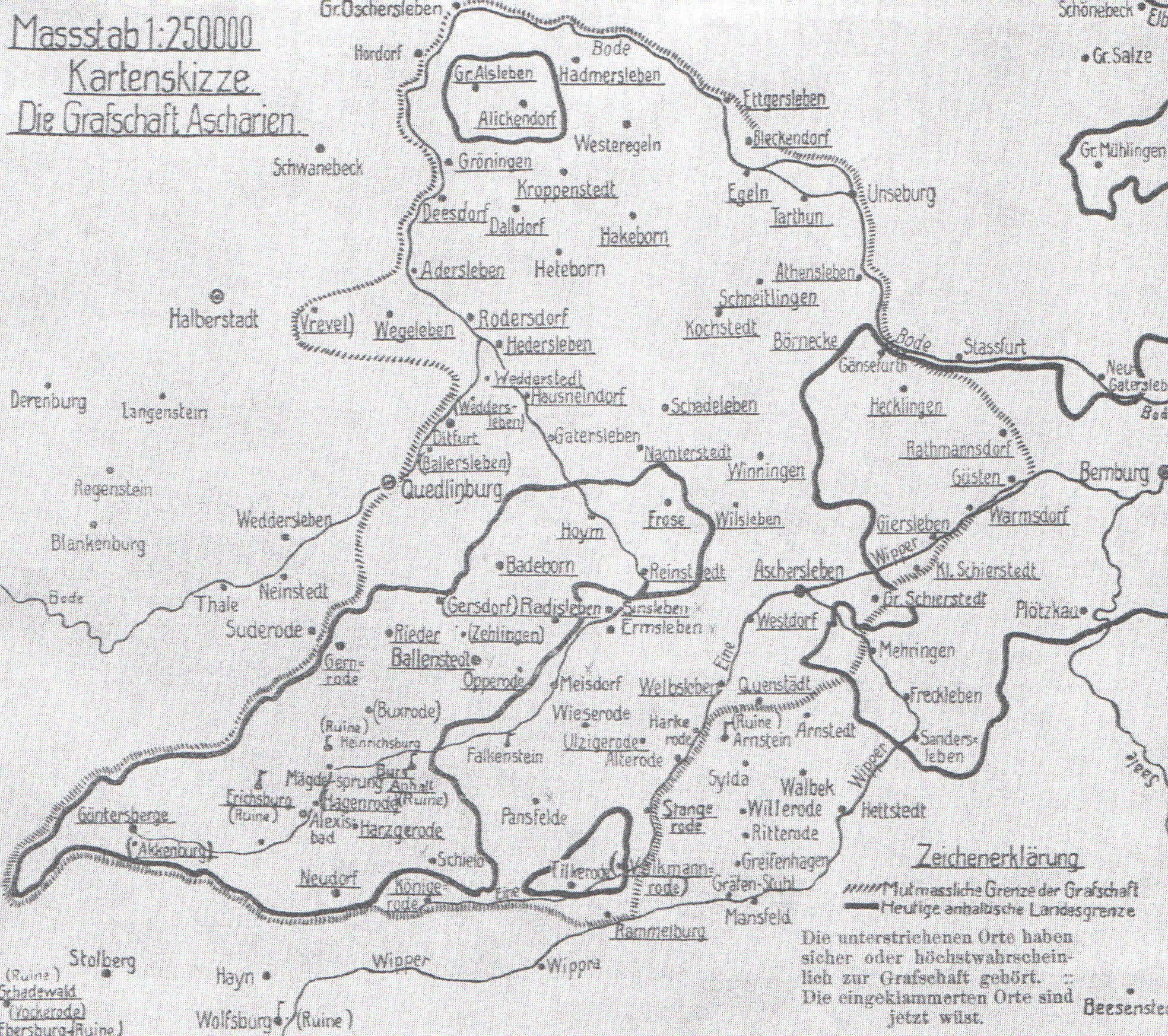

Cochstedt war Bestandteil von Ascharien.

Wo liegen die Gründe für die Bildung von der Grafschaft Ascharien?

Natürlich wie Vieles in unserer Gegend: --> bei Herzog Heinrich dem Löwen!

Wechsel zur Grafschaft Ascharien : Wechsel zu Ascharien

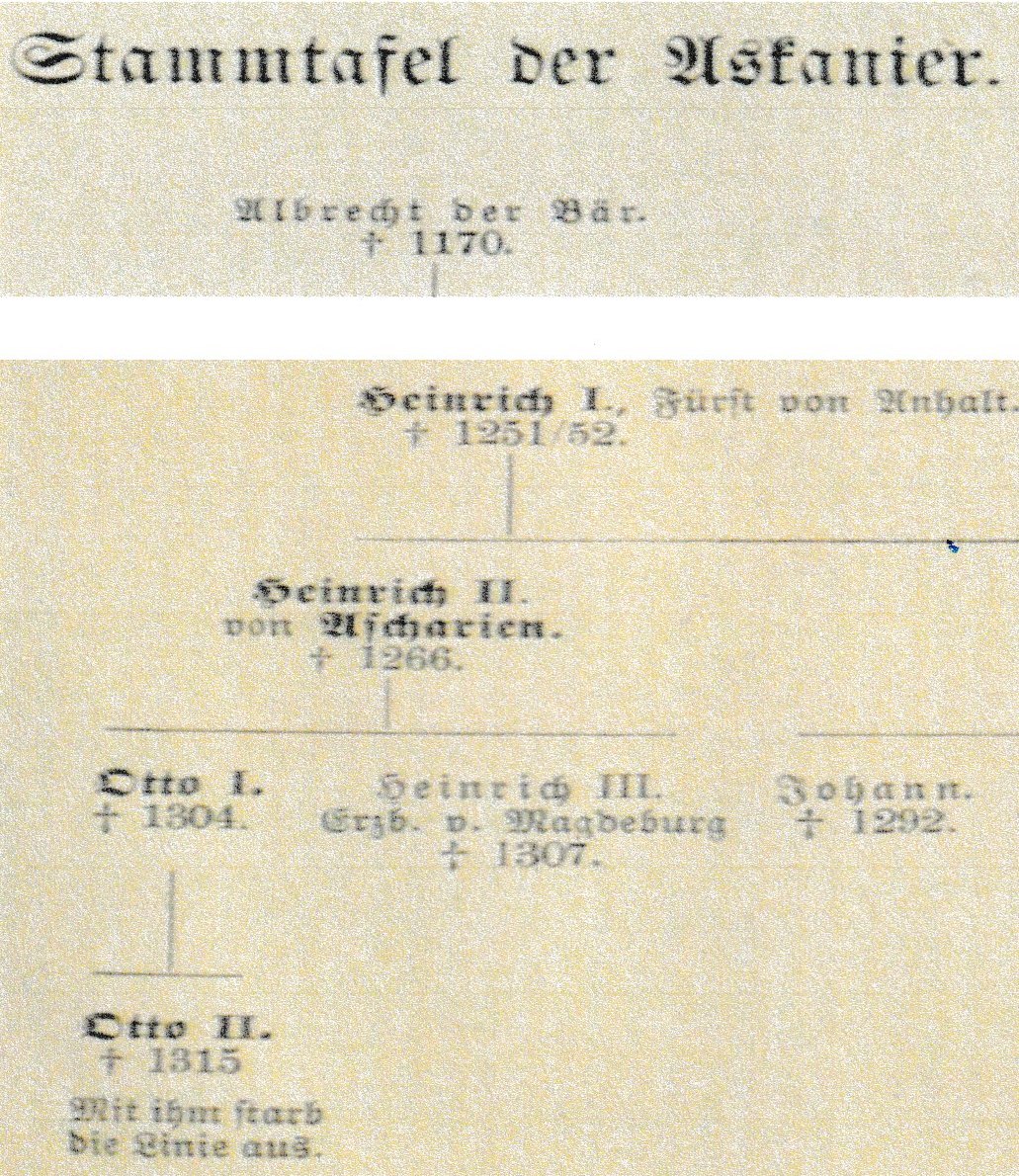

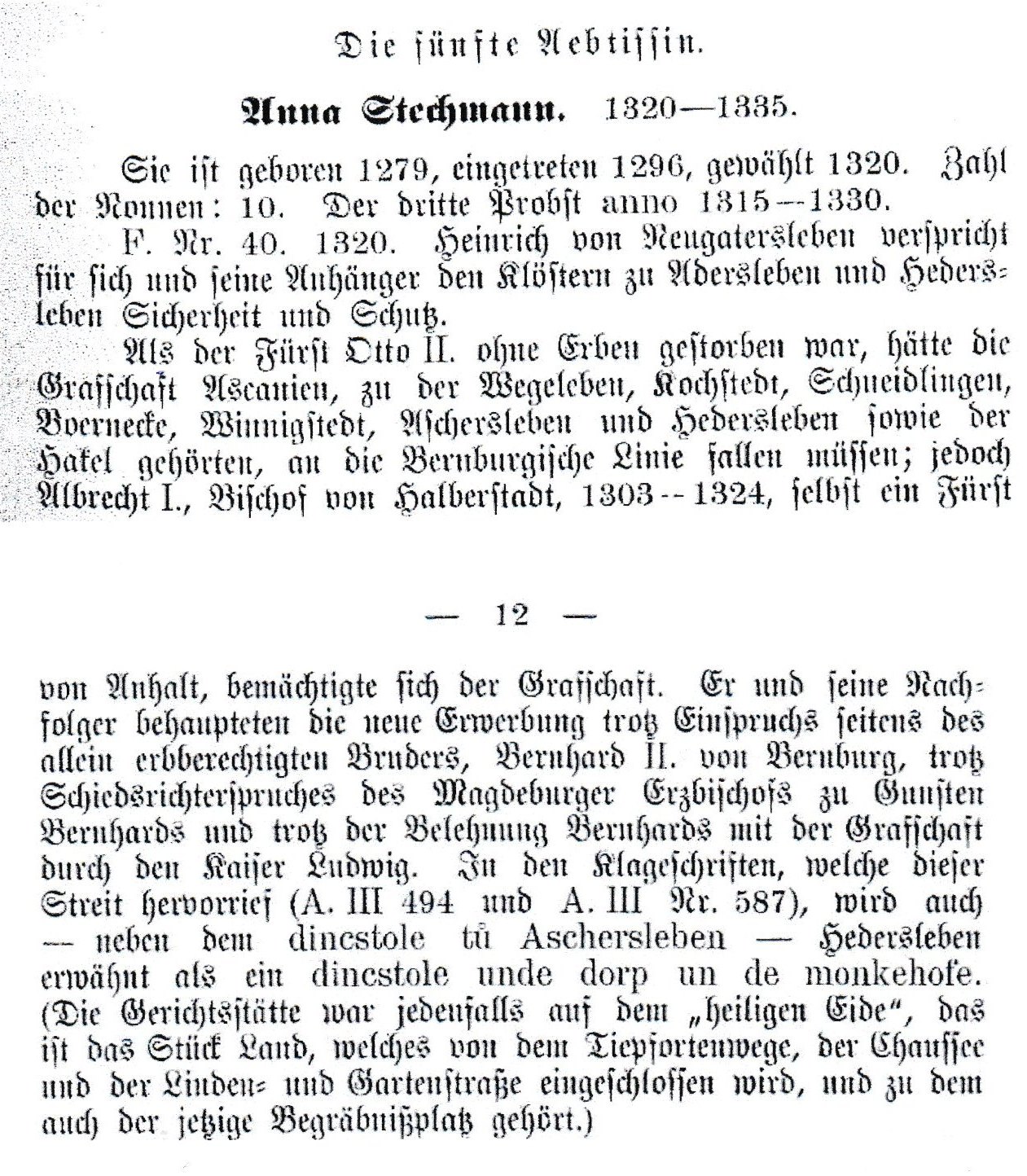

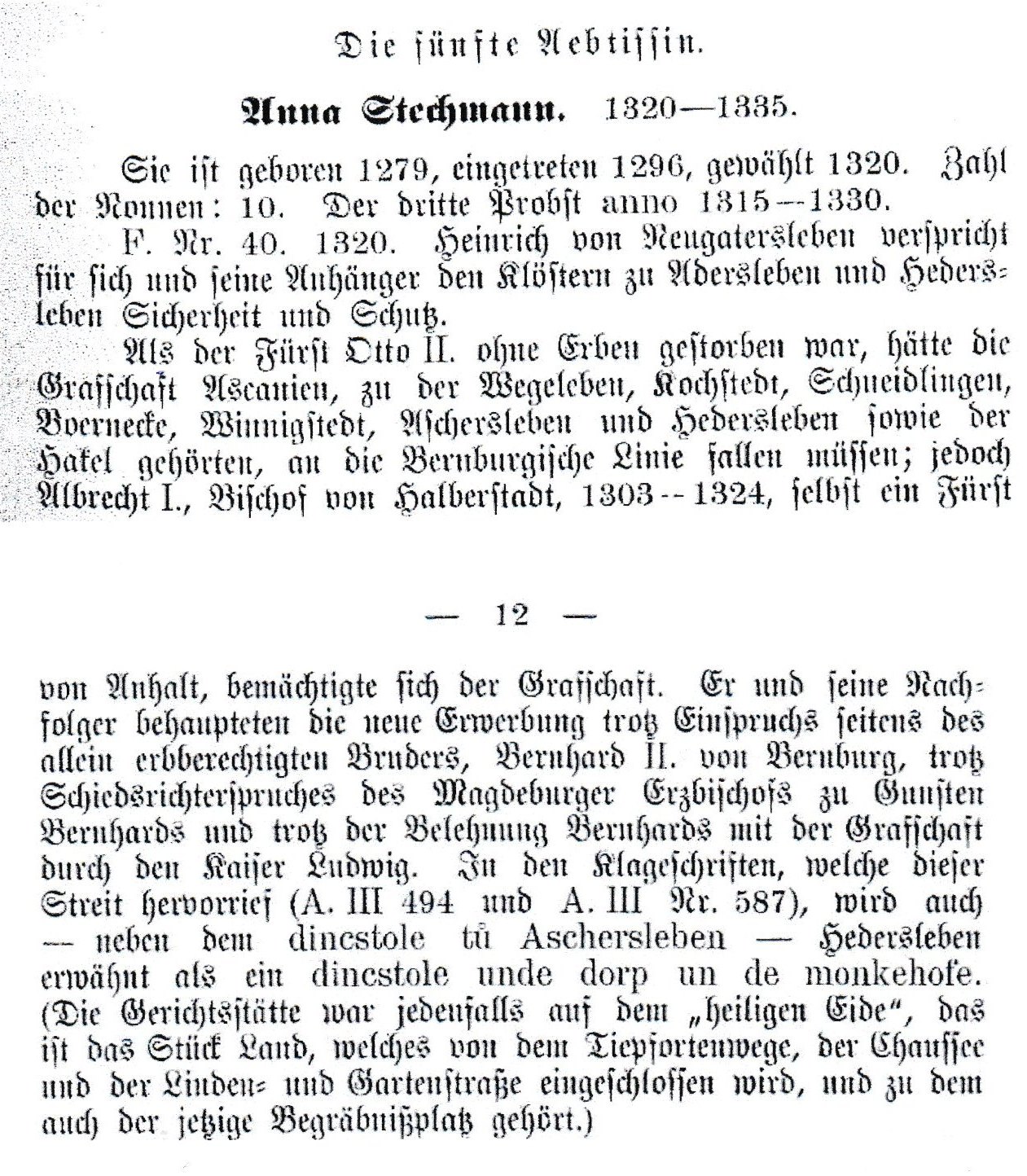

Das Ende von Ascharien nach dem Tod Otto II. 1315 von Ascharien. (nach der Chronik Hedersleben)

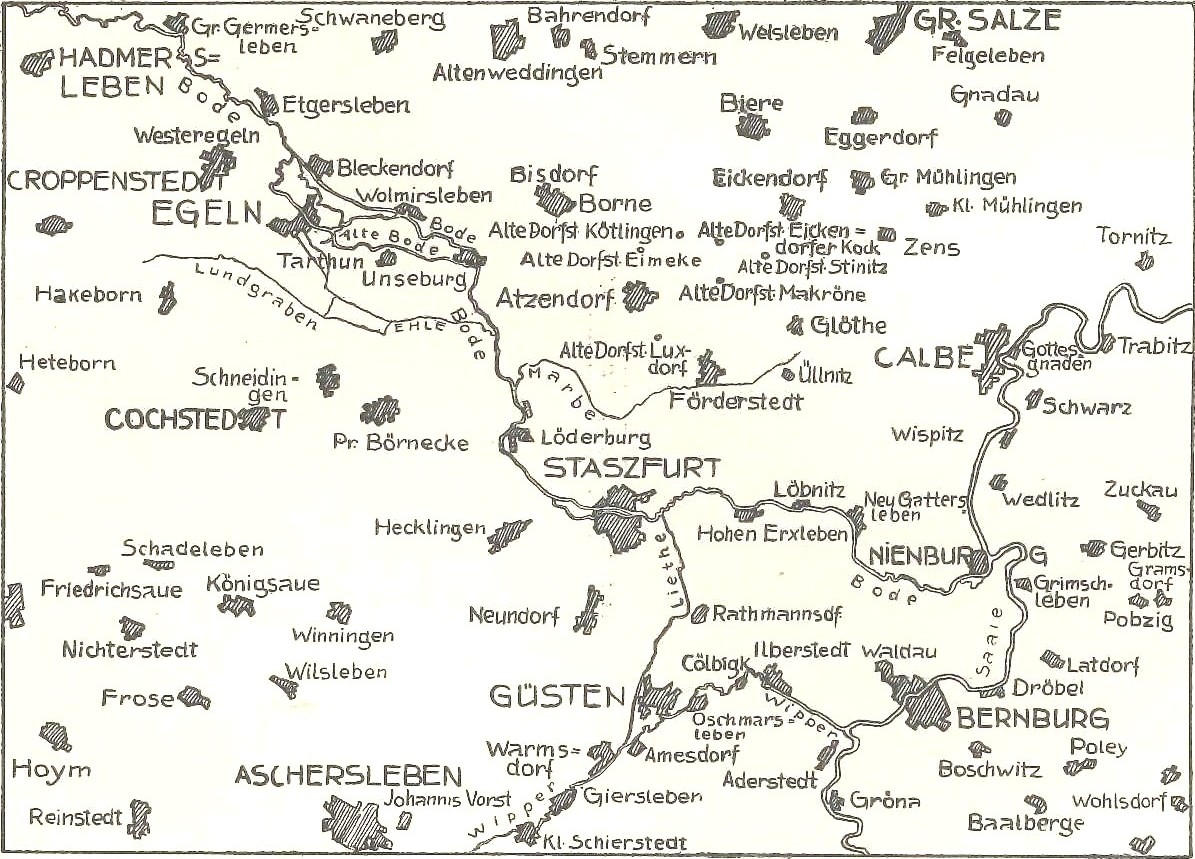

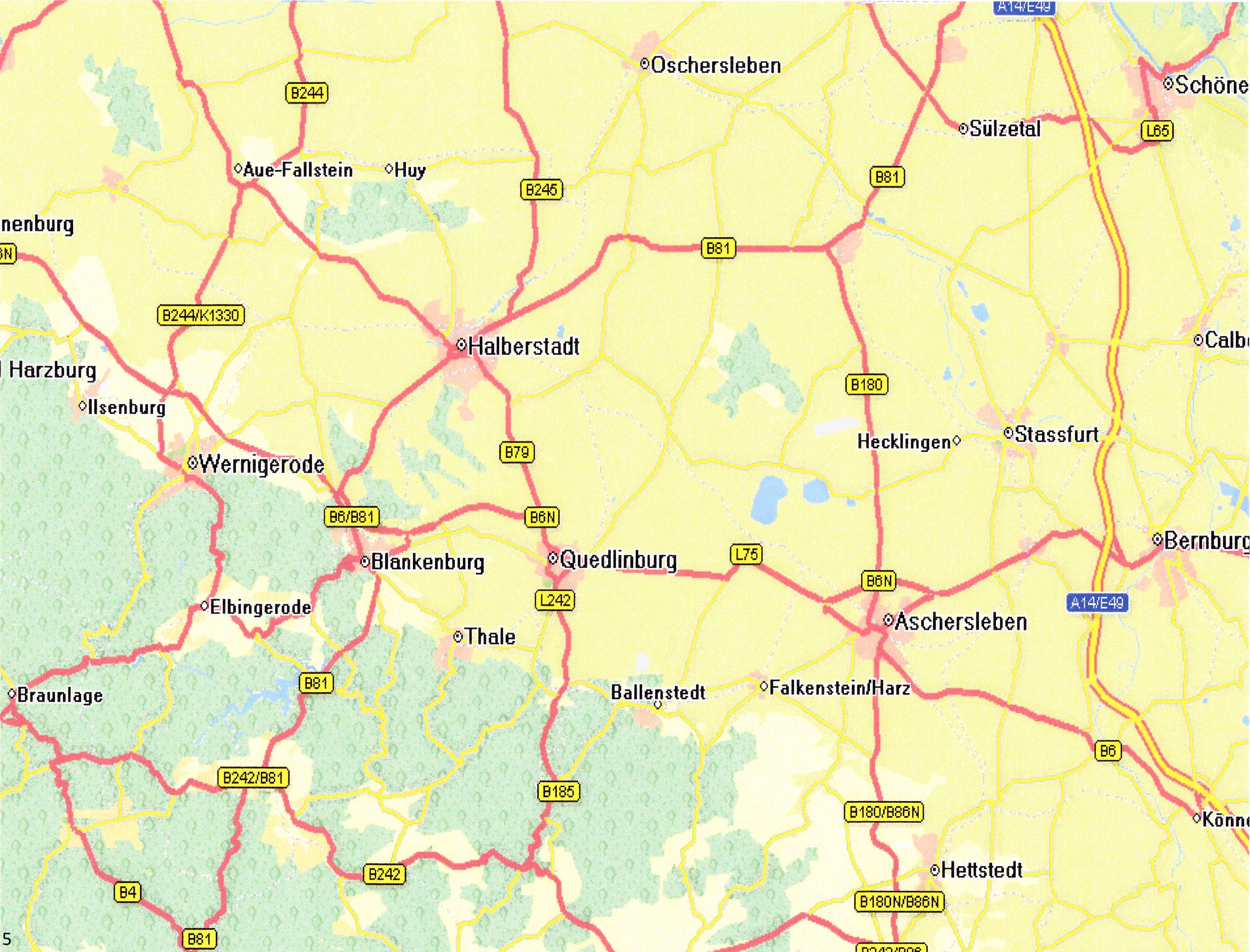

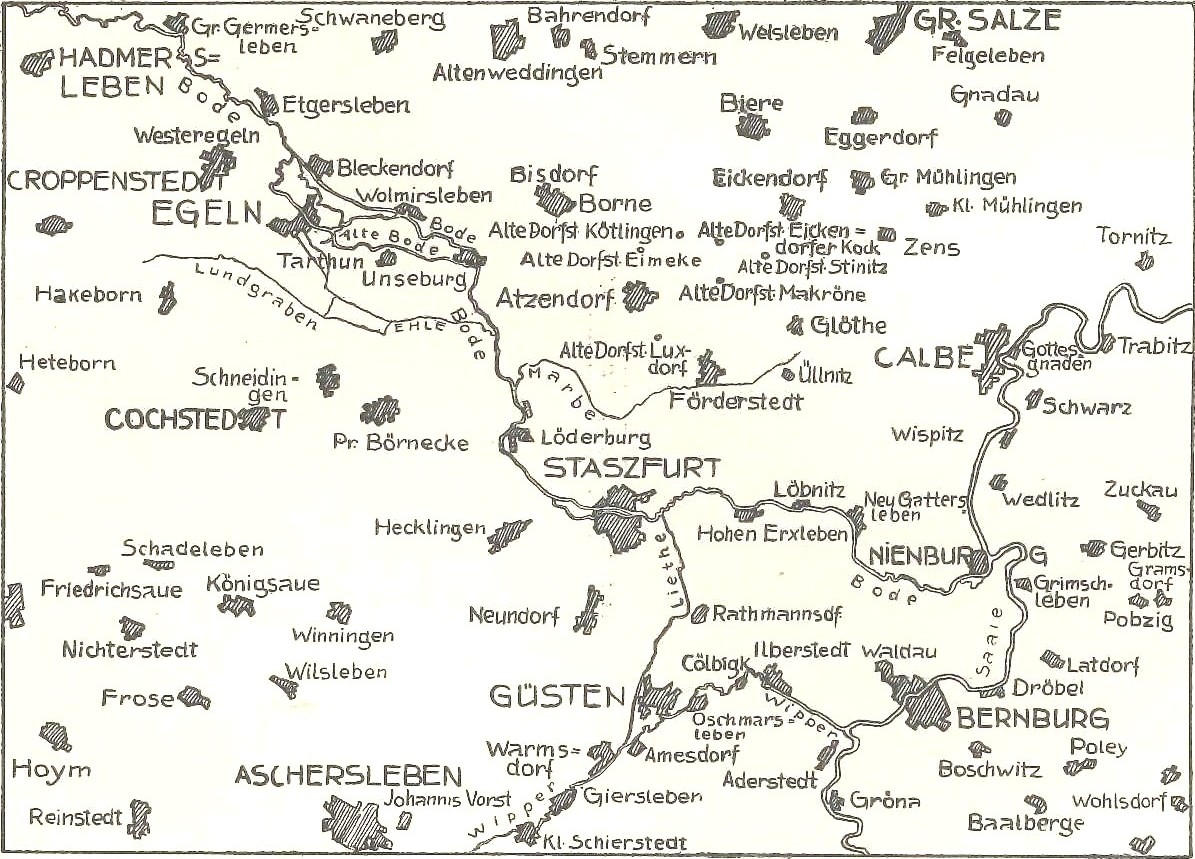

Karte der Grafschaft Ascharien

Die Gegend etwa der aufgelösten Grafschaft Ascharien - heute - etwa als Karte.

Die Lehen der Grafschaft Archariien wurde durch das Aussterben der Ascherslebener Linie der Grafen von Anhalt mit ihren Gebieten freigestellt.

Ursprünglich damit wieder den Lehensgeber, dem deutschen König, frei zu einer Neuvergabe.

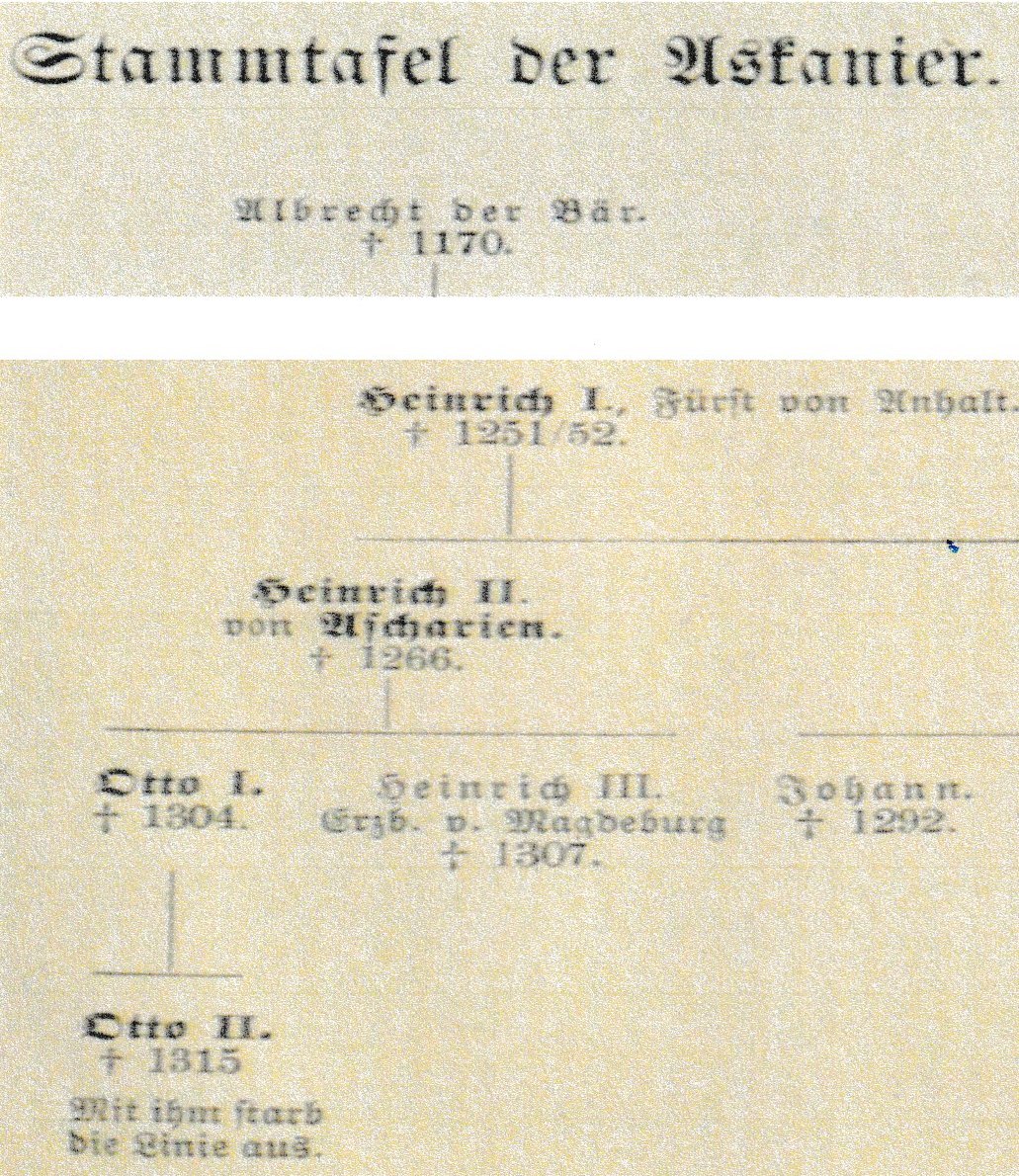

Stammbaum der Grafen in der Grafschaft Ascharien - die Ascherslebener Linie der Ascanier endet 1315.

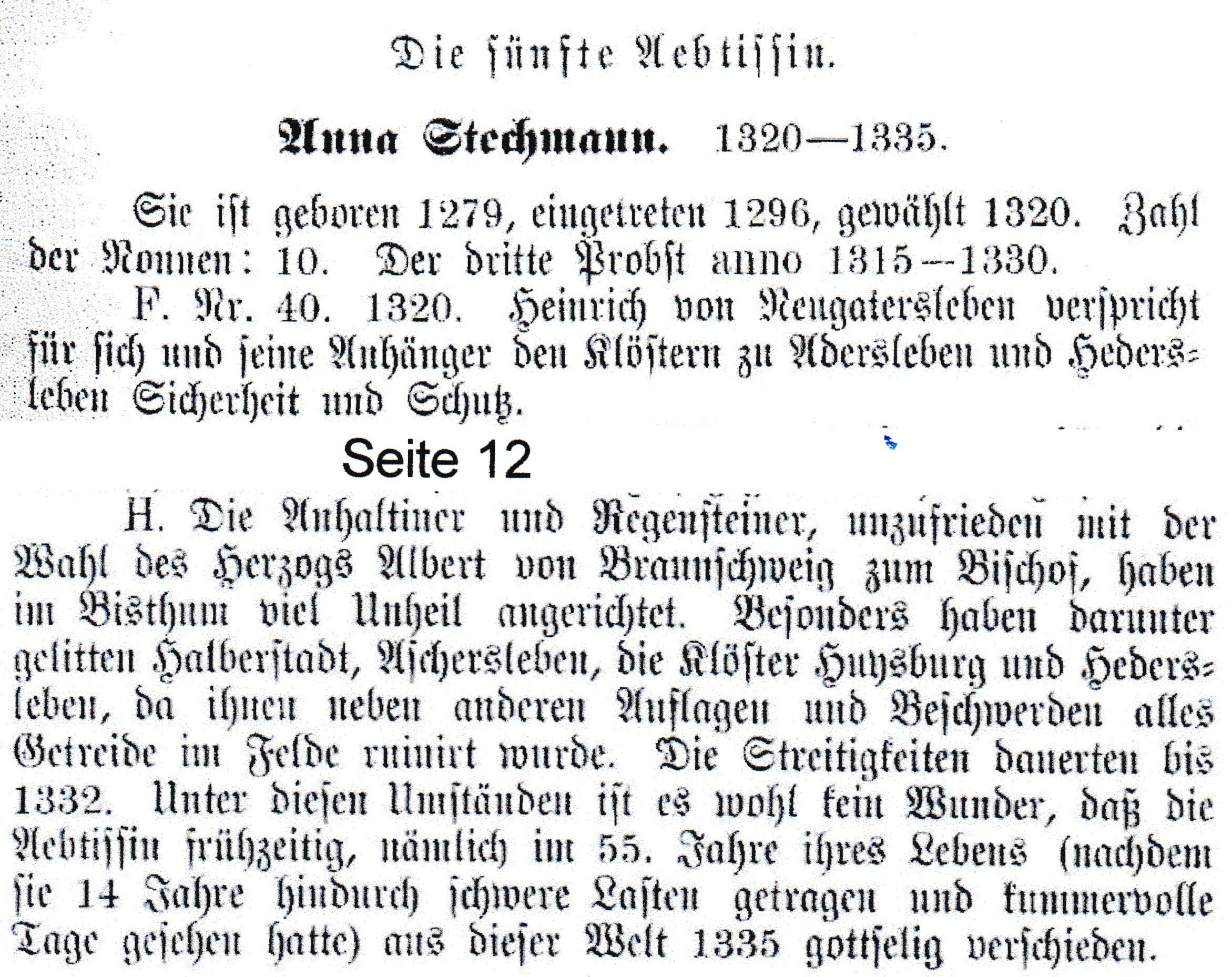

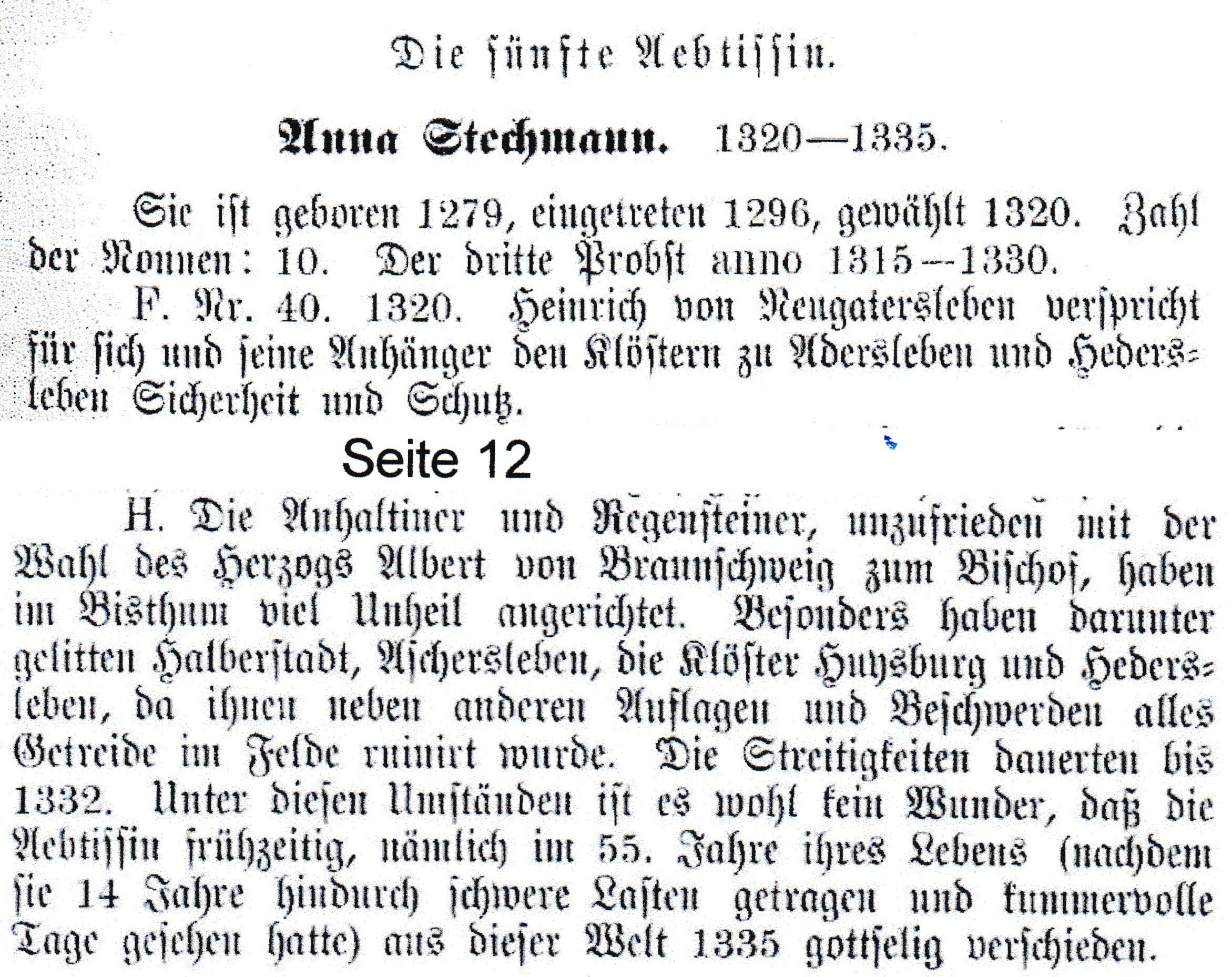

Ausschnitte aus der Chronik von Hedersleben.

Seite 11 - Seite 12. Kriege um eine von den Fürsten gewollte richtige Wahl eines neuen Bischofs für das Bistum Halberstadt

Entscheidunge des Bischofs Albrecht I. nach dem Tod Otto II. von Ascharien

Der Tod 1315 des Grafen OTTO II. von Ascharien, ohne einen männliche Erben, machte die Grafschaft fällig.

Bischof Albrecht I. von Halberstadt, Bischof 1303-1324, zieht die Grafschaft Ascharien ein. \ siehe Chronik Hedersleben, Seiten 11-12

Der Onkel des Toten verstand sich als Gegner der sich entwickelnden Machtfülle der ansässigen Fürsten.

Aber mit der Übernahme der Grafschaft Ascharien in sein Bistum,

........ machte es gerade so, wie er es den Fürsten nicht erlauben wollte.

Extra 1294 n. Chr.:

Bereich für canonice Adelheydis aus Cochstedt in der

Stiftskirche St. Cyriakus Frose.

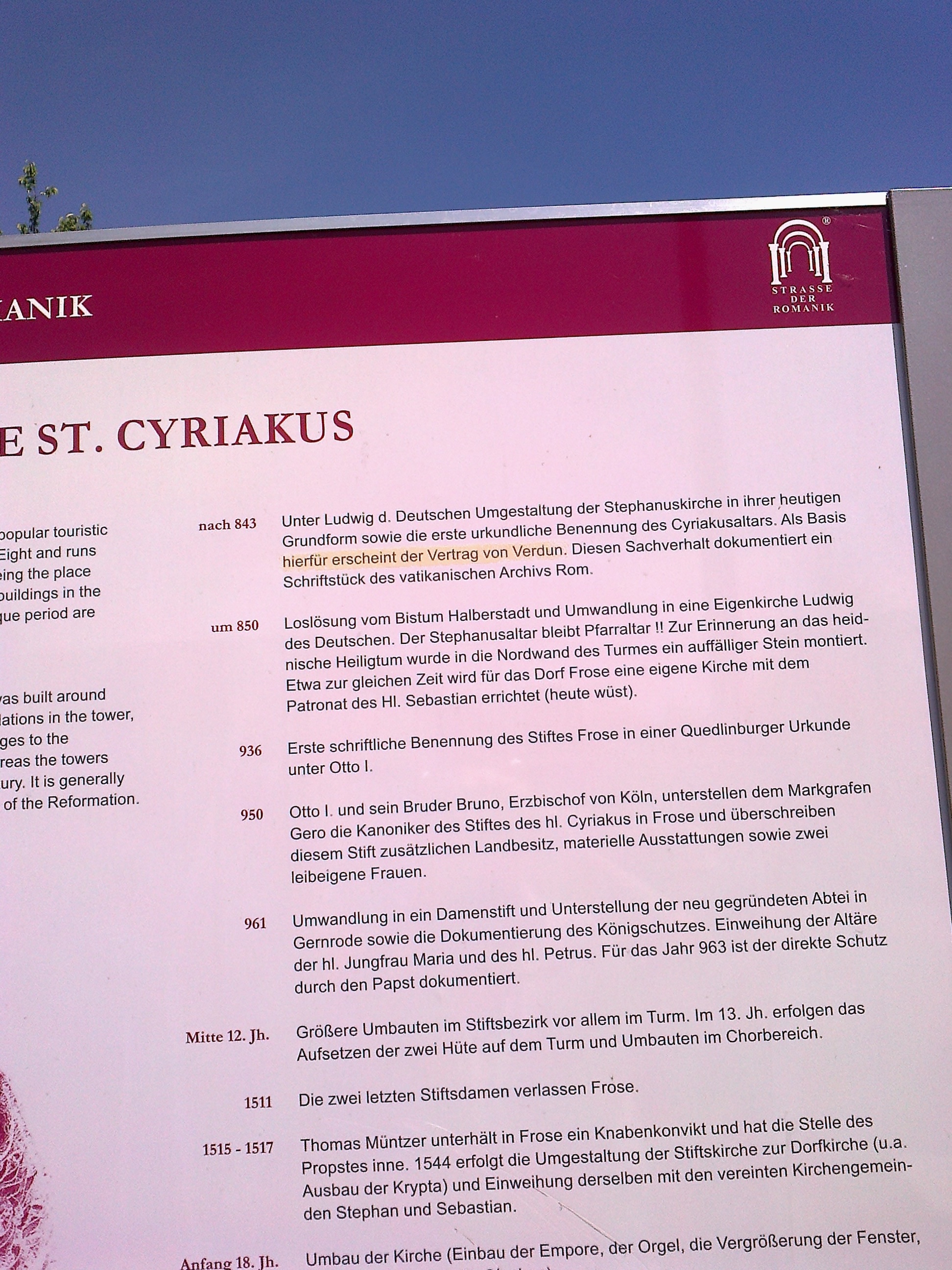

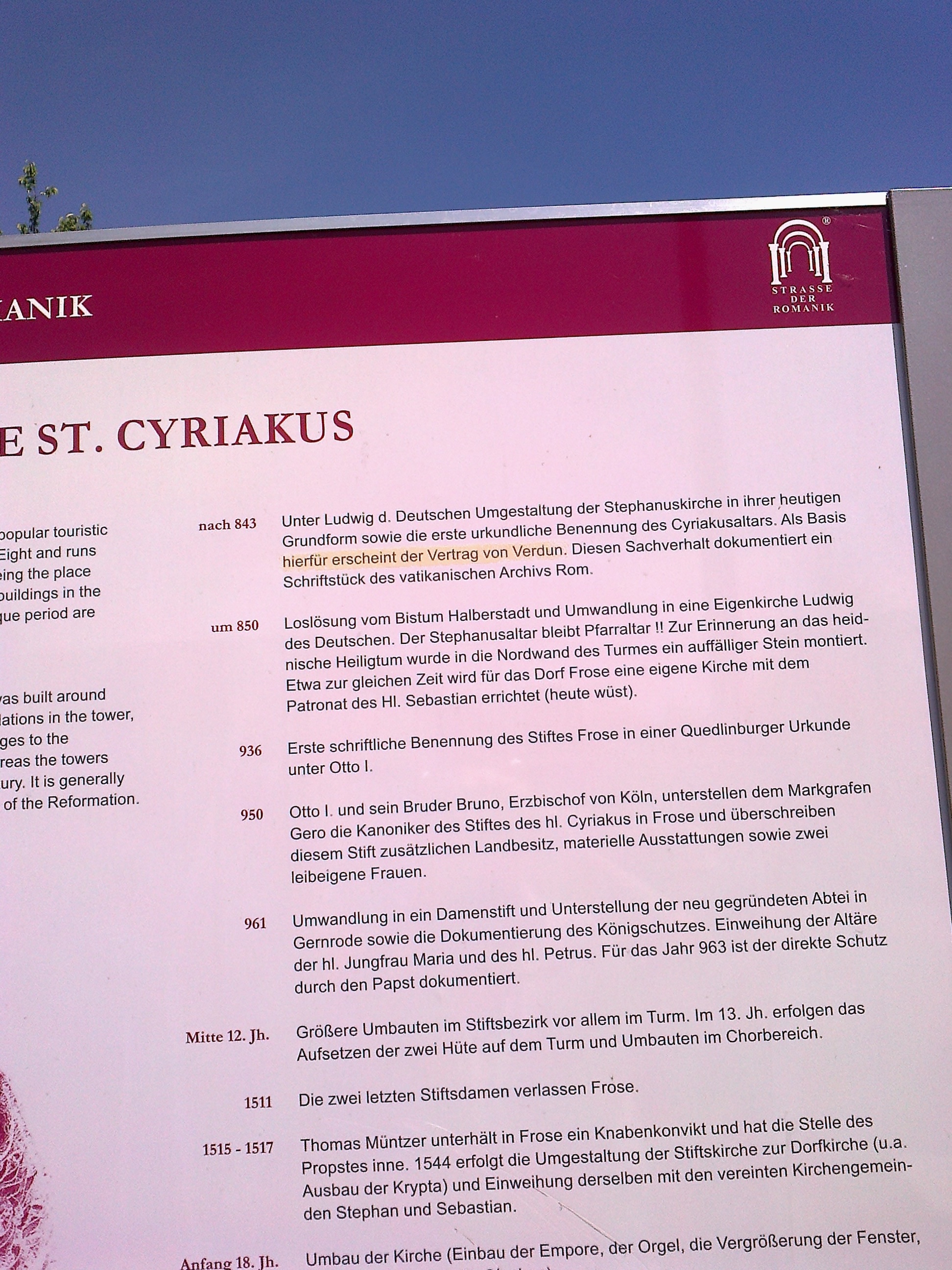

In einer Schenkungsurkunde vom 9. Dezember 959 zu Memleben wird das monasterium in Frose als von Gero erbaut angegeben.

Am 17. Juli 961 wird neben der Gründung des Frauenklosters Gernrode auch die Umwandlung der Klosters Frose ebenfalls in ein Frauenkloster angegeben.

Gemeinsam ,

wohl Otto I. und Gero I., wählen beide eine Äbtissin.

In dem CDA-Verzeichnis für Frose stehen viele alte Namen für das heutige Frose.

Nicht zu verwechseln mit dem Königshof Frohse bei Schönebeck.

Ebenso ist Schadeleben bei Cochstedt nicht zu verwechseln mit der Burg Schadeleben bei Schönebeck.

Die Lage von Frose nach der Karte-aus-Chronik-Atzendorf-Seite594.

......Front der Stiftskirche Frose..................Seitenansicht der Stiftskirche.......................................Zeitgeschichte auf der Tafel

In der Ansicht der Türme finden sich Sälen. Die sind eigentlich Zeichen könoglicher Macht. Es muß wirklich alt sein!

Kanonissin Adelheydis aus Cochstedt in der Stiftskirche St. Cyriakus Frose

Die Stiftskirche St. Cyriakus in Frose ist leider nur der erhaltene Rest des Benediktinerklosters Vrose.

Die erste Erwähnung der Kirche nach CDA ist von 936. Die genaue Gründung liegt etwas im Dunkeln, wobei es wohl als ein Grenzgebiet bei dem Vertrag 843 von Verdun mit der Erbteilung von Karls I. Sohn, Ludwig I., der Fromme, eine Rolle spielte.

Diese Erbteilung bildete eine Dreiteilung aus, wobei Westfahlen und Ostfalen die Grundlagen für Frankreich und Deutschland bildeten.

Danach ist es nach dem Tod des Gaugrafen Sigfrid von Hassegau 937 in den Besitz von Gero gekommen, dem Sohn Thietmars von Merseburg.

Diese erste Äbtissin war die Schwiegertochter Hathui (938-1014) vom Markgraf Gero (900-965) und die Witwe seines Sohnes Siegfried.

Siegfried war wahrscheinlich nicht so gesund und sollte bestimmt durch die Ehe von 951 mit der 13jährigen Hathui dem Markgrafen den ersehnten männlichen dynastischen Erben bringen.

Siegfried verstarb 959 kinderlos, so dass Gero dem Frauenkloster 965 sein Erbe vermachte. Das Kloster Gernrode war reich und durch Gero mit Verträgen rechtlich Selbständig gestaltet.

Es übernahm das Kloster Frose komplett mit allem was dem mal gehörte. Da waren auch Lehen von Cochstedtern dabei.(siehe CDA).

Da Adelheydis der Urkunde nach 1294 von Cochstedt nach dem Kloster Frose umgezogen ist, ist die Zeichnung zum Übergang XVIII. in den Unterlagen interessant.

Dieser Übergang ist als Modern gekennzeichnet und umfasst augenscheinlich die Zimmer mit den Fenstern für die Nonnen und Kanonissinnen.

Das Kloster hatte bestimmt schon immer Zimmer für die Unterbringung der Nonnen. Ob es sich hierbei um eine Erneuerung von Holzbauten oder um steinerne Neubauten handelt, ist unklar.

Das Kloster wurde bestimmt auch öfter durch Brände oder/ und Kriege zerstört worden. So soll es 1138/39 bei den Thronstreitigkeiten nach dem Tod des Kaisers Lothar III. 1138 beschädigt worden sein.

Dafür ist Heinrich X. von Bayern und auch als Heinrich II. von Sachsen, genannt der Stolze,1108-1139, auch 1139 Thronkandidat, verantwortlich.

Sein Sohn war Heinrich XI. von Bayern und Herzog von Sachsen, der Löwe. Generell die Welfen, oft Herzöge von Bayern und Sachsen waren bis Kaiser Otto IV. in Kriegen in Sachsen mit den Askaniern verwickelt.

Da die umgebende Klosterbauten fehlen, muss das Kloster sicherlich auch die Stiftskirche schwere Zeiten erlebt haben.

Wechsel zu Adelheydis aus Cochstedt :

Wechsel zu- Frasa

Visit zu Adelheydis pdf :

Adelheydis in Fraza pdf

Visit zu den Adligen pdf :

Nobilis, Canoniss, Canones de Cochstedt pdf

Die in Urkunden aufgeführten Nobilis, Canonissa et Canones de Cochstedt in alter Zeit.

Die Edlen von Cochstedt erscheinen als Zeugen für viele Urkunden ihrer Zeit. Ähnlich viele gab es in verschiedenen Orten im Frankenreich.

Heutzutage würde man einfach meinen.. natürlich die Reichen!

Zur damaligen Zeit waren nobile, liberi und mininisterialis die eigentlichen edle Freie!

Das heutige kleingewordene Hakelstädtchen war in der Entstehungzeit von heutigen Sachsen-Anhalt eine blühende Bauernstadt.

Nobilis- die edlen Freien, später die Adligen, waren neben den Schöffenbarfreien den Urkunden in der Chronik von Cochstedt nach

- Die Königsbauern. (941)

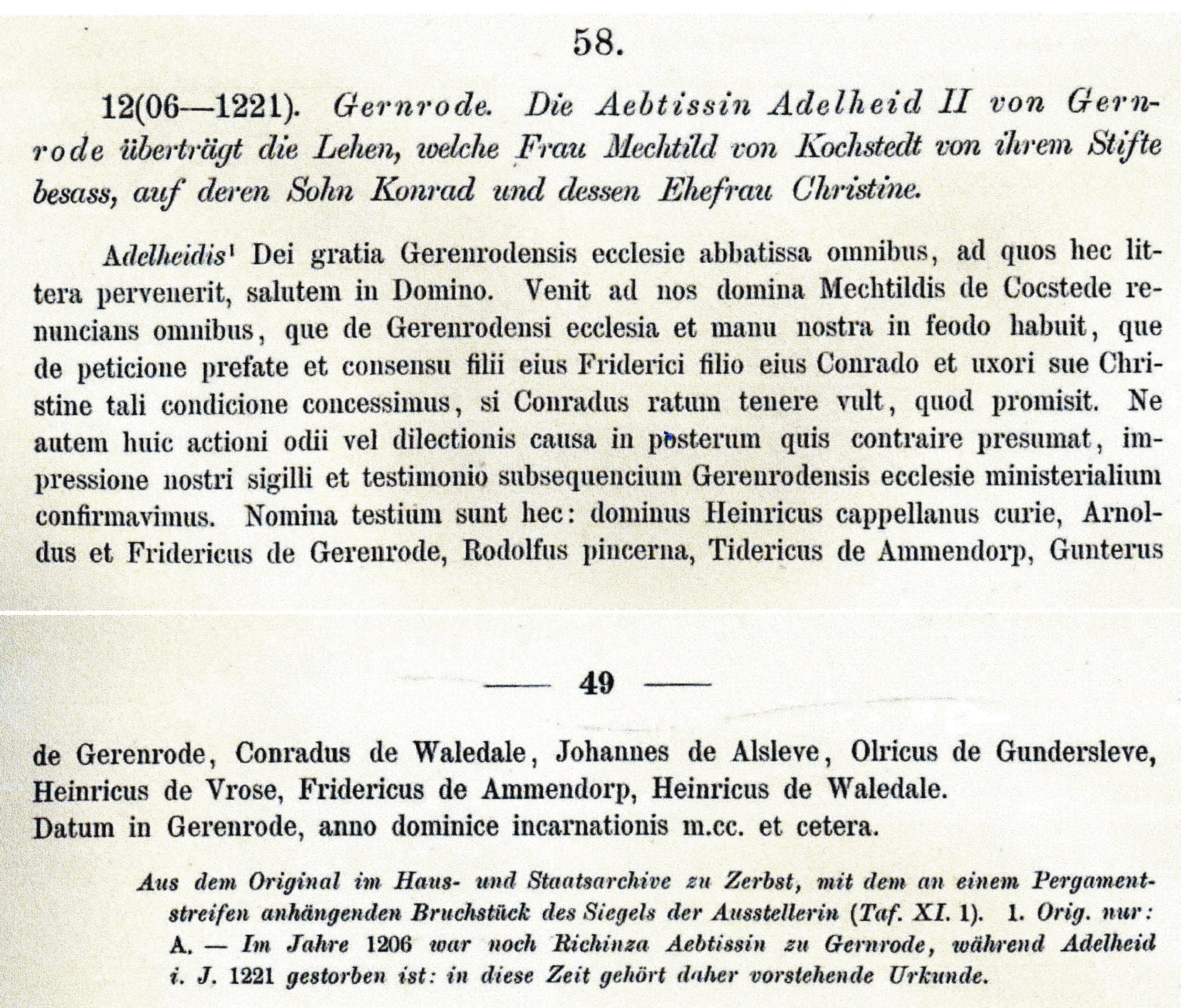

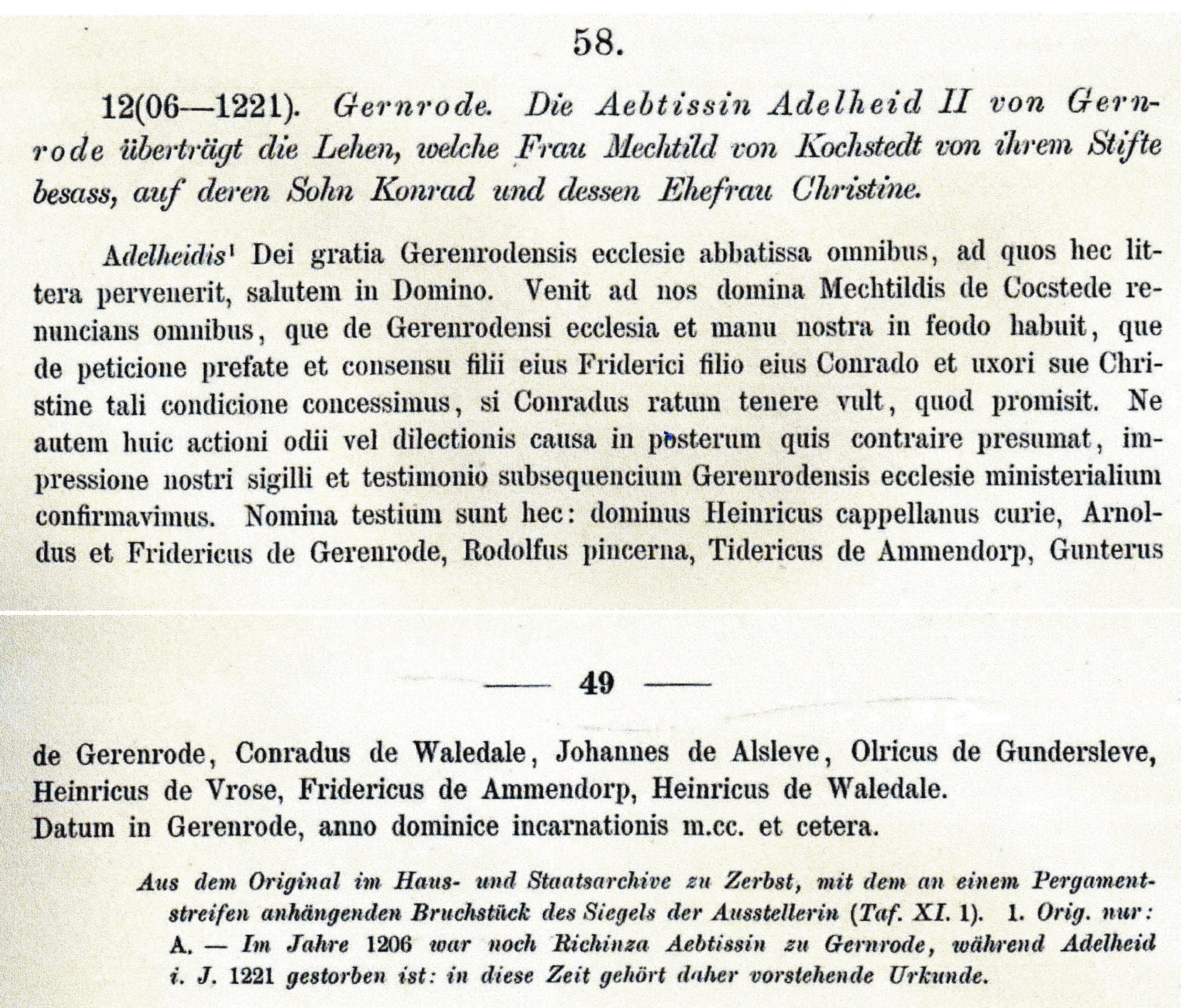

- Mechtild von Kochstedt (1206-1221)

- Der Ritter Heinrich von Cochstedt. (1257)

- Der Propst Friedrich von Hecklingen kam 1306 als rector ecclesiae Friedrich nach Cochstedt

- Die Familie von Schirstedt (1375), dann von Schierstedt

Wo ist nur der Ritter Konrad geblieben?

Die Lehen von Mechthild aus Cochstedt in Gernrode soll ihr Sohn erben, mit eine Auflistung von Schöffenbarfreie in der Urkunde.

Das Kloster Frose lag nach Schadeleben und neben Königsaue an einer Heerstraße, welche von Quedlinburg ausging und über Winningen nach Staßfurt führte.

Altwege in der Manöverkarte von 1903............................Stiftskirche Gernrode........................................................Grabdenkmal des Markgrafen Gero

Auf der Teilkarte der alten Manöverkarte, noch ohne Flugplatzbau, erkennt man alte Wege über dieses heute überbaute Feld.

Da sind Wegeverbindungen, welche in den Ortschaften noch heute ausgangsseitig als Stichstraßen zu erkennen sind.

Altbekannt war der Fußweg nach Königsaue. Auch nach dem Bau der Eisenbahn wurde er von Fahrradfahren noch lage genutzt.

So eine Quedlinburger Strasse in Hecklingen, der Hohlweg in Groß Börnecke u.a..

Extra 1535 Cochstedt bekommt das Stadtrecht.

Besonderheiten in und für Cochstedt

Extra 1535 Cochstedt bekommt das Stadtrecht.

Besonderheiten in und für Cochstedt

Wechsel zum Stadtrecht von Cochstedt : Wechsel zum Stadtrecht

Die Vergabe des Stadtrechts 1535 von Albrecht IV. , Kurfürst und Erzbischof von Magdeburg, an Cochstedt

Wie 1535 aus Cokstedi die Stadt Cochstedt wurde?

..............................Cardinal Albrecht IV. .............................................................................Papst Leo X.

Der als Administrator Albrecht V. von Halberstadt eingesetzte Erzbischof von Magdeburg, Albrecht IV. von Brandenburg, war unter dem Papst Leo X. zum Cardinal und erzkanzler aufgestiegen.

Insbesondere durch sein Vermögen und der Nutzung von Geldquellen aller Art, insbesondere des Ablasshandels, hat er die Geldnöte der Kirche befriedigen können.

Nicht zufällig wohnte der Ablasshändler Tetzel aus Pirna an der Elbe, in Halberstadt.

Visit Stadtrecht im Mittelalter pdf : Stadtrecht an Cochstedt pdf

Stadtrecht 1535 an Cochstedt.

Die Erhebung von Cochstedt zur Stadt hängt ursächlich mit den Bemühungen des Administrators zusammen, die Reformation zu bekämpfen.

Augenscheinlich haben die Bemühungen für die Dörfer in der Börde Früchte getragen.

Die Einführung der Lutherlehre erfolgte später, außer in Breslau und Magdeburg, die Bürgerschaft hatte dort den Wechsel teuer beim Erzbischof Albrecht 1531 erkauft, zumeist kurz vor 1600.

Die in der Umgebumg erfolgten Hexenprozesse fanden dann ihr Ende!

Die Hakelhexe.

Extra Register-Cochstedt im evangelischen Landeskirchenarchiv Magdeburg

Visit:

Visit: Fundstellen Cochstedt im Archiv ek Magdeburg

Fundstellen Cochstedt

Visit:

Visit: Fundstellen Neubau Pfarrhaus im Archiv ek Magdeburg

Fundstelle ek-Magdeburg Neubau des Pfarrhauses Cochstedt 1911-1912

Dr.-Ing. Harald Bartzack Kontakt - Datenschutzerklärung : Harald - Kontakt --- etwas zur Geschichte --- Ersterwähnung Cochstedt : Wechsel zur Ersterwähnung Neubau 1225 der Kirche Cochstedt : Wechsel-St. Stephani Sonnenuhr Cochstedt und Malente : Wechsel zur Sonnenuhr Grafschaft Ascharien : Wechsel-Ascharien Stadtrecht Cochstedt : Wechsel-Stadtrecht Heilquelle Cochstedt : Wechsel-Heilquelle Karl I. der Große : Wechsel-zu-Karl I. dem Großen Ostfälischer Hellweg : Wechsel-Hellweg Franzosen in der Börde 1806 : Wechsel-Franzosenzeit Programme Windows : Harald - Windowsprogramme-downloads Veröffentlichungen : Wechsel-Verö:ffentlichungen Textseiten : Harald - Visit-Artikel Literaturquellen : Literaturquellen-downloads

Externe Links zu Websites von Harald Bartzack titel="Website Dr. Bartzack-com" titel="Website Dr. Bartzack-de" titel="Sonnenuhr in Cochstedt" title="Sonnenuhr in Bad Malente" titel="Heilquelle Cochstedt" titel="Kirche St. Stephani" titel="Ostfälischer Hellweg" titel="Domburg im Hakel"